BOOK

書籍のご案内

書籍『精密測定入門』

<本書の概要>

本書は、正しく誤差の少ない測定を行うための重要な事項として、精密測定の基礎、測定機器の取り扱い方等を分かり易く、写真、イラストを豊富に使って記述した入門書です。また、精密測定の読み物としても楽しくお読みいただけるよう、その構成と記述に配慮がなされています。

精密測定に関する専門書はありますが、その入門書となるとほとんど見当たりません。品質管理や計測を担当しておられる方々にぜひお読みいただき、お役に立てていただければと願っています。

<著者・監修者について>

著者の須賀信夫はミツトヨアメリカにおいて、長年にわたって、精密測定に関する教育に携わってきた経験を持ち、既にアメリカ国内向けに精密測定の教育用テキストとして ”Metrology

Handbook” を上梓しています。ミツトヨの創業80周年を機に、”Metrology

Handbook”を基に、その内容を一新して日本語で執筆しました。著者の豊富な経験と見識をまとめた精密測定のための入門書であり、その周辺知識も多く取り入れています。

また、監修は当時、弊社技術顧問の沢辺雅二が担当し、内容の確認を行っております。

精密測定入門

全20章 フルカラー 400ページ

販売価格 5,500円(税込)

<目次>

第1章 長さの単位

第2章 長さのトレーサビリティ

第3章 ブロックゲージ

第4章 マイクロメータ

第5章 ノギス

第6章 ダイヤルゲージ

第7章 テストインジケータ

第8章 精密定盤とハイトゲージ

第9章 内径測定

第10章 限界ゲージ

第11章 測定システムの評価

第12章 表面性状

第13章 輪郭形状:触針式

第17章 座標測定機、プローブ

第18章 座標測定機、フィクスチャー

第19章 座標測定機、基準器

補遺(第A章) 硬さ試験

テキストのご案内

-

測定器取扱いの基礎 [測定工具編・総合版]99MGT002J 3,300円(税抜)このテキストは、ノギス、ハイトゲージ、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、シリンダゲージなどの測定工具について、目盛りの読み方、使用方法、使用上の注意などを、初心者向けに分かりやすく解説しています。

-

測定器類使用上の基本99MGT009J 1,900円(税抜)測定工具類の正しい使い方を理解していただけるよう、絵図を使って分かりやすく解説しています。本テキストでは、一般的に多く使用されている、マイクロメータ、ノギス、ハイトゲージ、ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ、シリンダゲージを掲載しています。

-

マイクロメータとその取扱い方法99MGT005J 1,900円(税抜)標準マイクロメータ及び各種用途別マイクロメータについて、構造と用途、目盛の読取方法、取扱い方法、使用上の注意、検査方法などを解説しています。

-

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージとその取扱い方法99MGT006J 2,400円(税抜)ノギス・ハイトゲージ及びデプスゲージについて、種類と構造、目盛の読取方法、取扱い方法、性能の測定方法、使用上の注意などを解説しています。

-

ダイヤルゲージ・シリンダゲージとその取扱い99MGT007J 1,900円(税抜)ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ及びシリンダゲージについて、種類、構造、使用上の注意点、測定例、性能の測定方法などを解説しています。

-

ブロックゲージとその取扱い方法99MGT008J 1,900円(税抜)ブロックゲージについて、用途、性能、取扱い方法、取扱いの注意、維持管理、点検要領などが掲載されており、実作業にお役立ていただけます。

-

測定工具類の使い方と検査方法99MGT003J 2,400円(税抜)測定工具のマイクロメータ、ノギス、ダイヤルゲージについて、構造、原理、目盛の読み方、検査の方法、規格、測定の注意点、精度の保持、保管方法などを分かりやすく解説しています。

-

幾何公差の基礎と検証例99MGT012J 3,300円(税抜)このテキストではJIS「幾何特性仕様」に定められた「公差に関する基本原理」「幾何公差の定義及び表示方法」および「最大実体公差方式」などについての基本が記述されております。

-

表面粗さ測定の基礎99MGT013J 3,300円(税抜)「表面粗さ」関連のJIS規格は国際規格(ISO)の改訂に伴って2001年に大幅に改訂されました。測定条件の変更(フィルター・パラメータ・合否判定等)や合否判定・図面指示方法等について新・旧JISを比較表記した内容となっています。

このテキストは、ノギス、ハイトゲージ、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、シリンダゲージなどの測定工具について、目盛りの読み方、使用方法、使用上の注意などを、初心者向けに分かりやすく解説しています。

- いろいろな寸法測定

- ノギスの取扱い

2.1 各部の名称

2.2 ノギスによる測定

2.3 目盛の読み方

2.4 使用上の注意 - ダイヤルノギスの取扱い

3.1 各部の名称

3.2 目盛の読み方

3.3 零点の調整方法

3.3 使用上の注意 - デジマチックキャリパの取扱い

4.1 各部の名称と機能

4.2 初めて(新品)のご使用の前に

4.3 使用上の注意 - ハイトゲージの取扱い

5.1 各部の名称

5.2 目盛の読み方

5.3 使用上の注意

5.4 てこ式ダイヤルゲージを使用する方法 - 直読ハイトゲージの取扱い

6.1 各部の名称

6.2 初めて(新品)のご使用の前に

6.3 使用上の注意

6.4 ゼロ点セット方法

6.5 測定

6.6 測定終了後 - デジマチックハイトゲージの取扱い

7.1 各部の名称

7.2 初めて(新品)のご使用の前に

7.3 原点の設定

7.3.1 スクライバや、てこ式ダイヤルゲージを使用する場合

7.3.2 二点式タッチプローブを使用する場合

7.4 使用上の注意 - 標準外側マイクロメータの取扱い

8.1 各部の名称

8.2 目盛の読み方

8.3 使用前の確認と調整

8.4 使用上の注意 - デジマチック外側マイクロメータの取扱い

9.1 各部の名称

9.2 初めて(新品)のご使用の前に

9.3 使用上の注意 - ダイヤルゲージの取扱い

10.1 各部の名称

10.2 目盛の読み方

10.3 使用上の注意 - デジマチックインジケータの取扱い (ID-C)

11.1 各部の名称・寸法

11.2 スイッチの名称と機能

11.3 セットアップ

11.4 操作方法

11.5 使用上の注意

11.6 エラー表示と対策 - てこ式ダイヤルゲージの取扱い(テストインジケータ)

12.1 各部の名称

12.2 目盛の読み方

12.3 使用上の注意 - シリンダゲージの取扱い

13.1 各部の名称

13.2 取扱い方法

13.3 基点の調整法

13.4 使用方法

13.5 使用上の注意 - デプスゲージの取扱い

14.1 各部の名称

14.2 目盛の読み方

14.3 使用上の注意 - デジマチックデプスゲージの取扱い

15.1 各部の名称と機能

15.2 初めて(新品)のご使用の前に

15.3 使用上の注意 - デプスマイクロメータの取扱い

16.1 各部の名称

16.2 目盛の読み方

16.3 使用上の注意 - 替ロッド形デプスマイクロメータの取扱い

17.1 各部の名称

17.2 測定範囲の変更

17.3 シンブルの基点誤差が±0.01mmに入らない場合

17.4 ロッドの基点調整 - ホールテストの取扱い

18.1 各部の名称

18.2 目盛の読み方

18.3 基点合せの方法

18.4 エクステンションロッドの脱着用法

18.5 使用上の注意

18.6 測定の方法 - キャリパー形内側マイクロメータの取扱い

19.1 各部の名称

19.2 目盛の読み方

19.3 使用前の確認と調整

19.4 使用上の注意 - 棒形内側マイクロメータの取扱い

20.1 各部の名称

20.2 目盛の読み方

20.3 基点合せ

20.4 測定方法

20.5 測定上の注意 - 指示マイクロメータの取扱い

21.1 各部の名称

21.2 使用前の確認と調整

21.3 使用上の注意 - スナップメータの取扱い

22.1 各部の名称

22.2 使用前の確認と注意

【参考】ブロックゲージの取扱い

測定工具類の正しい使い方を理解していただけるよう、絵図を使って分かりやすく解説しています。本テキストでは、一般的に多く使用されている、マイクロメータ、ノギス、ハイトゲージ、ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ、シリンダゲージを掲載しています。

マイクロメータ

ノギス

ハイトゲージ

ダイヤルゲージ

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ)

シリンダゲージ

標準マイクロメータ及び各種用途別マイクロメータについて、構造と用途、目盛の読取方法、取扱い方法、使用上の注意、検査方法などを解説しています。

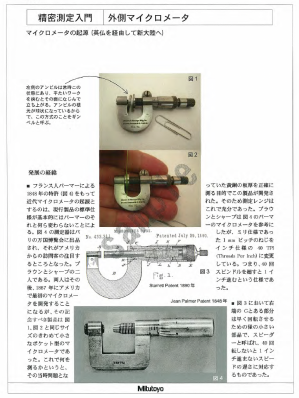

- マイクロメータの歴史

- マイクロメータの原理

- マイクロメータに関する規格

- マイクロメータの構造及び各部の名称

- 各種マイクロメータの種類・構造及び用途

5.1 読取方法による分類

5.1.1 機械式マイクロメータ

5.1.1.1 部品の構成

5.1.1.2 フレームの形状及び材料

5.1.1.3 測定面

5.1.1.4 ねじ部の嵌め合い

5.1.1.5 シンブルの取り付け

5.1.1.6 スリーブの取り付け

5.1.1.7 ラチェット

5.1.1.8 クランプ装置

5.1.1.9 読取方法

5.1.1.10 0.001mm読み取りマイクロメータ

5.1.1.11 直進式マイクロメータ

5.1.2 カウントマイクロメータ

5.1.2.1 カウントマイクロメータのカウンタの機構

5.1.2.2 カウントマイクロメータの読み方

5.1.2.3 カウントマイクロメータの特長

5.1.3 デジタルマイクロメータ

5.1.3.1 仕様と特長

5.1.3.2 構造

5.1.3.3 出力付デジタルマイクロメータ

5.1.3.4 防沫型デジタルマイクロメータ

5.1.3.5 クイックマイクロ

5.2 測定するワークによる分類

5.2.1 外側測定用マイクロメータ

5.2.1.1 ねじマイクロメータ

5.2.1.2 歯車マイクロメータ

5.2.1.3 鋼板マイクロメータ

5.2.1.4 管厚マイクロメータ

5.2.1.5 スプラインマイクロメータ

5.2.1.6 ポイントマイクロメータ

5.2.1.7 V溝 (奇数溝) マイクロメータ

5.2.1.8 ペーパマイクロメータ

5.2.1.9 ブレードマイクロメータ

5.2.1.10 カンシームマイクロメータ

5.2.1.11 グルーブマイクロメータ

5.2.1.12 指示マイクロメータ

5.2.2 内側 測定用マイクロメータ

5.2.2.1 棒形内側マイクロメータ

5.2.2.2 キャリパ形内側マイクロメータ

5.2.2.3 3点式内側マイクロメータ

5.2.3 深さ(高さ) 測定用マイクロメータ

5.2.3.1 単体形デプスマイクロメータ

5.2.3.2 替ロッド形デプスマイクロメータ

5.2.3.3 目盛ロッド形デプスマイクロメータ

5.2.4 マイクロメータヘッド - マイクロメータ使用上の注意

6.1 測定における理論的な誤差

6.1.1 アッベの原理

6.1.2 視差

6.1.3 器差、補正値

6.2 使用上から来る誤差

6.2.1 エアリー点、ベッセル点

6.2.2 フックの法則、ヘルツの変形

6.2.3 温度の影響

6.3 マイクロメータ使用上の一般的注意事項 - マイクロメータの検査

7.1 外観及び機能の検査

7.2 性能の検査

7.2.1 測定面の平面度検査

7.2.2 測定面の平行度の検査

7.2.3 器差の検査

7.2.4 スピンドルの送り誤差の検査 - マイクロメータの管理及び定期検査

8.1 マイクロメータの管理

8.1.1 日常の点検

8.1.2 保管の際の清拭及び防錆

8.1.3 電子部品組込み製品の保管・管理上の注意

8.2 定期検査

8.2.1 社内規格の制定

8.2.2 定期検査の周期

8.2.3 定期検査の項目と方法

8.2.4 補修可否の判定

ノギス・ハイトゲージ及びデプスゲージについて、種類と構造、目盛の読取方法、取扱い方法、性能の測定方法、使用上の注意などを解説しています。

<ノギス>

- 目盛表示とデジタル表示

1-1 目盛様式

1-1-1 バーニヤ目盛の段数

1-1-2 本尺およびバーニヤの目盛方法

1-1-3 ダイヤルノギス目盛版の目盛方法

1-2 バーニヤの目盛の読み方

1-2-1 普通バーニヤ

1-2-2 ロングバーニヤ

1-2-3 吋目盛 - ノギスの種類及び構造

2-1 小型ノギス、大形ノギス

2-2 標準形ノギス

2-2-1 M形ノギス

2-2-2 CM形ノギス

2-3 標準形以外のノギス

2-3-1 M形微動送り付ノギス

2-3-2 自動ストップ付M形ノギス

2-3-3 ダイヤルノギス

2-3-4 デジタルノギス (CD)

2-4 特殊ノギス (専用ノギス)

2-4-1 超硬合金チップ付ノギス

2-4-2 オフセットノギス

2-4-3 スイベルノギス

2-4-4 ロングジョウノギス

2-4-5 定圧ノギス

2-4-6 穴ピッチノギス

2-4-7 カーボンデジタルノギス

2-5 目盛の読取り部の構造(形状)

2-5-1 普通目盛面

2-5-2 溝入り目盛面

2-5-3 段付目盛面

2-5-4 フラッシュタイプ目盛面 - ノギスの材料

- ノギスの規格 (JIS B 7507-1993)

4-1 硬さ

4-2 目盛線

4-2-1 太さ

4-2-2 太さのムラ

4-3 測定面の表面粗さ

4-4 外側測定のスキマ

4-5 作動

4-6 ノギスの器差 - 性能の測定方法

- 使用上の注意

6-1 ノギスの構造上からの要因

6-1-1 アッベの原理

6-1-2 ジョウ先端の形状

6-1-3 内径の測定

6-2 視差による要因

6-3 測定力による要因

6-4 器差

6-5 温度の影響,

6-6 その他の注意事項 - ノギスの管理

7-1 使用後の注意

7-2 保管について

7-3 管理記録 - 取扱い上の注意

<デプスゲージ>

- 種類および構造

- デプスゲージの性能 (JIS B 7518-1993)

- 性能の測定方法

- 使用例

- 測定の正確さの比較

- 使用上の注意

<ハイトゲージ>

- 種類および主要部の名称

- 構造

2-1 バーニヤ目盛式ハイトゲージ

2-2 ダイヤル目盛式ハイトゲージ

2-3 デジタル表示式ハイトゲージ

2-3-1 ロータリー・エンコーダ検出型

2-3-2 ABS静電容量検出型

2-3-3 0.001mm読みデジタルハイトゲージ

2-4 ハイトゲージのアクセサリー

2-4-1 2点式タッチプローブ - ハイトゲージの性能

3-1 ベース基準面の平面度

3-2 ベース基準面と柱の基準端面との直角度

3-3 ベース基準面とスクライバ測定面との平行度

3-4 ハイトゲージの器差 - ハイトゲージの性能の測定方法(例)

- 直読ハイトゲージ

5-1 直読ハイトゲージの特徴

5-2 製品の概要

5-3 種類

5-4 機構

5-4-1 本体部

5-4-2 カウンタ部

5-4-3 ダイヤル部

5-5 読取り方

5-5-1 0合せ

5-5-2 測定値の読取

5-6 使用上の注意

ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージ及びシリンダゲージについて、種類、構造、使用上の注意点、測定例、性能の測定方法などを解説しています。

- ダイヤルゲージの基本と正しい使い方

1.1 ダイヤルゲージとは

1.1.1 他の測定工具との関係

1.1.2 ダイヤルゲージの特長

1.1.3 ダイヤルゲージの種類

1.2 標準形ダイヤルゲージの構造

1.2.1 ダイヤルゲージの各部名称

1.2.2 目量0.01mm ダイヤルゲージの一般的構造

1.2.3 目量0.001 mm ダイヤルゲージの一般的構造

1.3 特殊用途のダイヤルゲージ

1.3.1 1回転未満ダイヤルゲージ

1.3.2 防水タイプダイヤルゲージ

1.4 使用上の注意点

1.5 ダイヤルゲージの機能

1.5.1 ステムと裏ぶた

1.5.2 ダイヤルゲージの目盛仕様

1.5.3 外枠クランプとレバー

1.5.4 リミット針

1.5.5 測定子

1.5.6 測定力と保持具

1.6 バックプランジャー形ダイヤルゲージ

1.7 てこ式ダイヤルゲージ

1.7.1 用途と種類

1.7.2 基本構造

1.8 各国の製品規格

1.9 ダイヤルゲージの上手な使い方

1.10 ダイヤルゲージの計測特性と検査方法

1.10.1 ダイヤルゲージの計測特性における最大許容誤差

1.10.2 計測特性の測定方法

1.11 てこ式ダイヤルゲージの性能と検査方法

1.11.1 指示の精度

1.11.2 測定力。

1.11.3 性能の測定方法

1.12 まとめ (ダイヤルゲージ) - シリンダゲージの基本と正しい使い方

2.1 リンダゲージとは

2.2 種類と構造

2.2.1 カム変換方式シリンダゲージ

2.2.2 クサビ変換方式シリンダゲージ

2.3 使用法

2.3.1 換えロッドの交換方法

2.3.2 案内板(ガイド)の働き

2.3.3 測定方法

2.3.4 寸法設定法 (指示器の目盛合わせ)

2.3.5 取扱い上の注意

2.4 その他のシリンダゲージ

2.4.1 マイクロメータヘッド付シリンダゲージ

2.4.2 浅穴シリンダゲージ

2.4.3 短脚シリンダゲージ

2.4.4 継足ロッド (エクステンションロッド)

2.5 シリンダゲージの性能と検査方法

2.5.1 性能

2.5.2 性能の測定方法

2.6 クサビ式小穴内径測定器の性能と検査方法

2.6.1 測定範囲及び性能

2.6.2 性能の測定方法

2.7 まとめ (シリンダゲージ)

ブロックゲージについて、用途、性能、取扱い方法、取扱いの注意、維持管理、点検要領などが掲載されており、実作業にお役立ていただけます。

- メートルの定義の推移

- 長さの標準

- ブロックゲージの歴史

- ブロックゲージとは

- 精度

- ブロックゲージに必要な条件

- ブロックゲージの測定法

- ブロックゲージのトレーサビリティ

- 測定の不確かさ

- 測定面の表面仕上げ

- ブロックゲージの安定化処理

- 硬さ

- 熱膨張係数

- 密着(リンギング)

- ブロックゲージの設定

- ブロックゲージの取扱いに必要な用具

- ブロックゲージの点検

- カエリ取り

- 密着

- 長尺ブロックゲージの継ぎ足し

- ブロックゲージに及ぼす誤差の諸要因

- ブロックゲージの形状とその特徴

- アクセサリーとその 使用方法

- ブロックゲージの定期点検

- セラミックス製のブロックゲージについて

測定工具のマイクロメータ、ノギス、ダイヤルゲージについて、構造、原理、目盛の読み方、検査の方法、規格、測定の注意点、精度の保持、保管方法などを分かりやすく解説しています。

<マイクロメータ編>

- マイクロメータの歴史

- 標準マイクロメータの原理と構造

2-1 原理

2-2 構造

2-3 目盛の読み方 - その他のマイクロメータ

3-1 副尺付マイクロメータ

3-2 ミクロンマイクロメータ

3-3 直進式ミクロンマイクロメータ

3-4 ダイヤルゲージ付マイクロメータ

3-5 指示マイクロメータ

3-6 1mmピッチ外側マイクロメータ

3-7 カウントマイクロメータ - 測定前の注意

4-1 マイクロメータの選択

4-2 零点の調整法

4-3 検査方法

4-3-1 外観・機能

4-3-2 性能

a) 測定面の平面度

b) 測定面の平行度

c) 嵌合状態

d) 精度

e) 測定力 - 測定上の注意

5-1 構造上からくる誤差

5-1-1 アッベの原理

5-1-2 視差

5-1-3 器差、補正値

5-1-4 エアリー点、ベッセル点

5-1-5 測定力

5-2 使用上から生じる誤差

5-2-1 姿勢による誤差

5-2-2 たわみ

5-2-3 温度による誤差

5-2-4 塵埃からくる誤差 - 精度保持

6-1 定期検査

6-1-1 定期検査の方法

6-1-2 検査方法の主な順序

6-1-3 補修可否の判定

6-2 保管方法

6-3 測定面の防錆 - 材料 および硬さ

7-1 JIS規格

7-2 測定面の材料

7-3 基準棒の材料

参考 性能の検査の方法

<ノギス編>

- ノギスの歴史

- 目盛様式

2-1 目盛方法

2-2 目盛の読み方 - ノギスの種類

3-1 JISに基づくもの

3-1-1 M形ノギス

3-1-2 CM形ノギス

3-2 その他のノギス

3-2-1 ダイヤルノギス

3-2-2 超硬合金チップ付ノギス

3-2-3 専用ノギス - 材料と硬さ

- 性能

- 使用前の注意

- 使用中の注意

- 精度の保持

参考 性能の検査の方法

<ダイヤルゲージ編>

- ダイヤルゲージの歴史

- ダイヤルゲージの特徴

- ダイヤルゲージの種類

- 普通形ダイヤルゲージの基本構造

4-1 0.01mm目盛ダイヤルゲージ

4-2 0.001mm目盛ダイヤルゲージ - ダイヤルゲージの目盛仕様

- 特殊なダイヤルゲージ

1)1回転未満ダイヤルゲージ

2)防水形ダイヤルゲージ

3)低測定カダイヤルゲージ

4)指針調整式ダイヤルゲージ

5)その他のダイヤルゲージ - ダイヤルゲージの測定子

- 使用上の注意事項

- 精度の保持及び保管

9-1 精度の保持

9-2 保管 - ダイヤルゲージの検査

10-1 定期検査

10-2 検査の主な手順

10-3 修理の判定

10-4 計測特性の検査の方法 - てこ式ダイヤルゲージの検査

11-1 性能の検査の方法

このテキストではJIS「幾何特性仕様」に定められた「公差に関する基本原理」「幾何公差の定義及び表示方法」および「最大実体公差方式」などについての基本が記述されております。

幾何公差方式検討の経緯

幾何公差方式の必要性

幾何公差方式の意義

GPS規格ついて

形体の種類と意味

寸法とサイズ

普通公差

幾何公差の考え方

公差に関する基本ルール

幾何公差の種類

幾何公差の相互関係

データム

幾何公差の図示の基本

公差およびデータムの図示方法例

幾何公差域

幾何公差域の解釈

真直度

平面度

真円度

円筒度

線の輪郭度

面の輪郭度

平行度

直角度

傾斜度

位置度

同軸度・同心度

対称度

円周振れ

全振れ

幾何公差のまとめ

突出公差域

最大実体公差方式

幾何公差の問題

三次元測定機による幾何公差の検証例

「表面粗さ」関連のJIS規格は国際規格(ISO)の改訂に伴って2001年に大幅に改訂されました。測定条件の変更(フィルター・パラメータ・合否判定等)や合否判定・図面指示方法等について新・旧JISを比較表記した内容となっています。

表面粗さの概要

触針式表面粗さ測定機概要

JIS規格概要

測定機の呼び特性

フィルタについて

パラメータについて

過去のパラメータ

現在のパラメータ

評価の方式

新旧JISの比較

表面粗さの図示方法

粗さ標準片

粗さ測定時の注意点