硬さとは?

硬さとは何であるか、日常生活においては広く便利に使われている言葉でありながら、その内容は複雑です。硬い軟らかいを経験することは容易でありながら本質を簡単に表現することはむずかしい。それほど硬さは広範囲の内容をもつものであって、磨耗に対する抵抗、引っかきに対する抵抗、弾性係数、降伏点、破壊強さ、粘りともろさ、展延性などに関連する性質を持っており、それらの性質の一つまたは少数と関係の深い尺度を示します。また、硬さ試験は局所の材料試験であって、引張強さ、耐力、ばね限界値、成型性、耐磨耗性などの試験に比べ簡単に行うことができることと、試験後でもそのまま製品として利用できることも多く、他の特性の代用特性として多種多様の硬さが実用となっています。

硬さとは

「長さ・時間・質量・電流のような物理量ではなく、他の機械特性と同様に工業量または比較値である。」

ある物体の硬さとは、

「それが他の物体によって変形を与えられた際の抵抗の大小を示す尺度」

1.硬さの概要

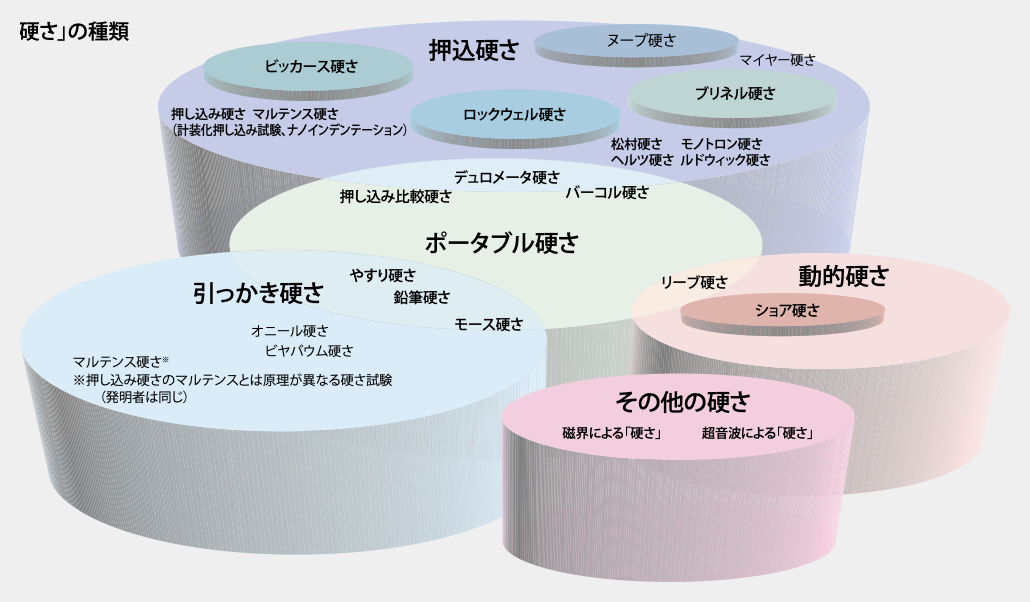

硬さを数値化して示す試験方法は、変形の与え方、抵抗の表示法に多種多様な方式が考案され、それぞれの試験方法によって定義づけされています。現在一般工業で利用されている硬さ試験方法は、標準体、測定の基礎になる変形、硬さの算出法の違いにより次のように大別できます。押込硬さ試験は最も実用化されている方法です。試験面に永久変形を与えることにより、変形を生ずるに要した試験力と生じた変形の寸法から硬さを決定するものです。その他には、標準体を試験面に衝突させた際の挙動で示す反発硬さ(動的硬さ)、相互に擦り付けた際の挙動で示す引っかき硬さがあります。また、測定操作の簡易性を優先させ対象材料ごとに異なる比較測定の方法を利用したポータブル硬さには、磁界や超音波なども一部利用されています。一般に身近な硬さの代表例には、古くから行われているモース硬さや鉛筆の硬さといった試験方法もあります。

2.硬さに関する規格

JIS規格のなかには、各種硬さに関する規格が制定されています。近年の国際化の流れに伴い、JIS規格はISO規格に整合化する形で改訂が進められています。主だった分類で示しますと次のような項目に分かれます。

・試験方法:一般に硬さ試験をする際の方法を示す。

・試験機の検証:硬さ試験に使用する試験機を示す。

・基準片の校正:硬さ試験機の検証に使用する基準片の校正を示す。

・用途別の試験方法:各種用途での硬さ試験方法を示す。(引用している規格)

ブリネル硬さ試験

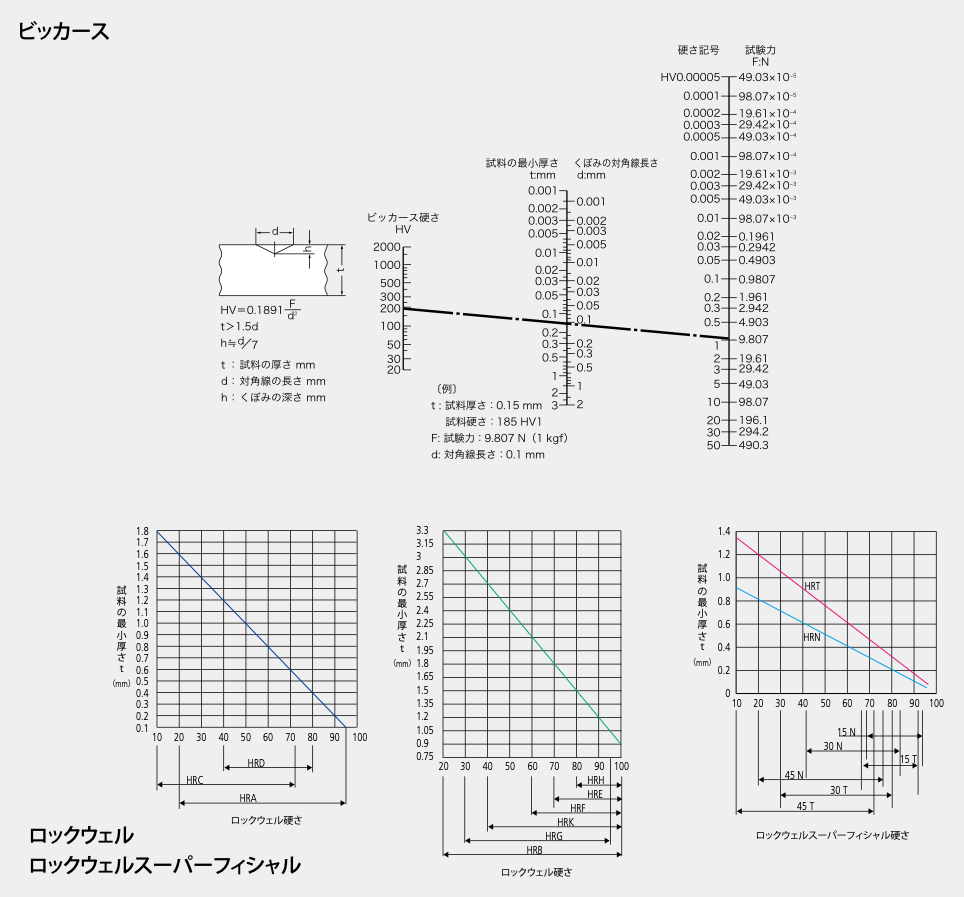

ビッカース硬さ試験

ロックウェル硬さ試験

各種硬さ試験のくぼみの大きさ

| 硬さ試験 | 試験力 | くぼみの直径(mm) | くぼみの深さ(mm) |

|---|---|---|---|

| ブリネル硬さ(HB) | 29421N | 5.5~3 | 1~0.5 |

| ロックウェル硬さ(HRC) | 1471N | 1~0.5 | 0.06~0.015 |

| ロックウェル硬さ(HRA) | 588.4N | 0.5~0.25 | 0.04~0.01 |

| ロックウェルスーパーフィシャル硬さ(HR) | 147.1~441.3N | 0.2~0.02 | 0.02~0.001 |

| ビッカース硬さ(HV) | 9.807~490.3N | 0.7~0.05 | 0.1~0.01 |

| 98.07~9807mN | 0.2~0.005 | 0.03~0.001 | |

| ショア硬さ(HS) | 0.3~0.6 | 0.01~0.04 |

硬さの定義と種類の説明

「硬さ」の種類

硬さの定義

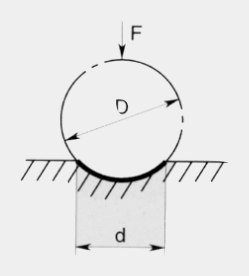

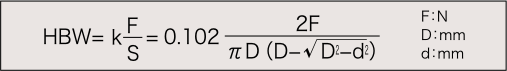

(1)ブリネル硬さ

ブリネル硬さの試験方法は、規格化された硬さの中で最初に考案された方法であり、他の硬さ測定法を誘導した硬さです。ブリネル硬さは、圧子(鋼球または超硬合金球、直径Dmm)に試験力Fを加えて試料に押込んだ後、圧子を取り去ったときのくぼみの直径d(mm)から計算される球圧子と試料との接触面積S(mm2)で試験力を割った値です。圧子が鋼球のときHBS、超硬合金球のときHBWの記号を用います。kは、定数(1/g=1/9.80665=0.102)。

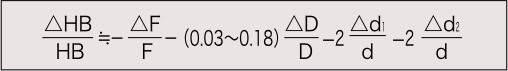

ブリネル硬さは同じ負荷条件(F/D2)であれば、異なる試験力によって測定してもほぼ同じ硬さがえられます。このことを応用して外国では、小さい試験力での測定が普及しています。2451N以下の試験力による試験は、ロックウェルまたはビッカース硬さ試験機に対応する試験力用錘と圧子を取付けて実施することもできます。F/D2は鉄鋼では30とし、他の軟かい材料では15、10、5、2.5および1から適当な値を選びます。JIS、ISO規格では試験力9.807N~29420N、球圧子の直径が1~10mmとなっています。ブリネル硬さ試験の誤差は次の式でえられます。なお△d1はくぼみ計測装置の誤差、△d2はくぼみ読み取りの誤差を表します。

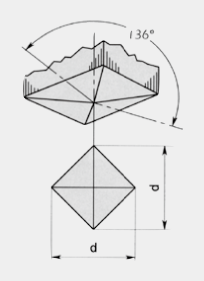

(2)ビッカース硬さ

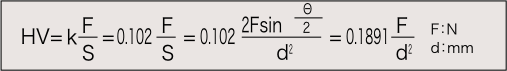

ビッカース硬さは、任意の試験力で試験できる最も応用範囲の広い試験方法です。特に9.807N以下の微小硬さの応用分野は非常に多くなっています。ビッカース硬さは、ダイヤモンド正四角錐(対面角θ=136度)に試験力(FN)を加えて試料に押し込んだ後、圧子を取り去ったときのくぼみの対角線長さd(2方向の平均、mm)から計算される圧子と試料との接触面積(Smm2)で試験力を割った値です。

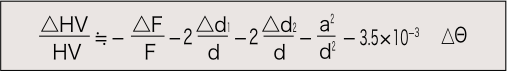

ビッカース硬さの誤差は次の式でえられます。なお△d1は顕微鏡の誤差、△d2はくぼみ読み取りの誤差、aは圧子先端の対向面によって生じる稜線の長さ、△θの単位は度です。

(3)ヌープ硬さ

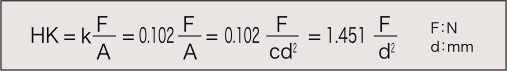

ヌープ硬さは、対稜角が172o30’と130oの横断面が菱形のダイヤモンド四角錐に試験力Fを加えて試料に押し込んだ後、圧子を取り去ったときのくぼみの長い方の対角線長さd(mm)から計算されるくぼみの投影面積A(mm2)で試験力を割った値です。なおヌープ硬さは微小硬さ試験機のビッカース圧子をヌープ圧子に交換することにより測定できます。

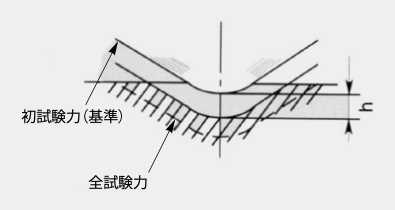

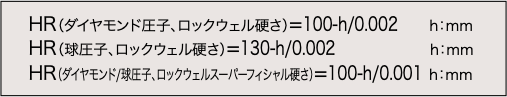

(4)ロックウェルおよびロックウェルスーパーフィシャル硬さ

ロックウェルおよびロックウェルスーパーフィシャル硬さは、ダイヤモンド圧子(先端の円錐角120度、先端の曲率半径0.2mm)または球圧子(鋼球又は超硬合金球)を用いて、まず初試験力を加え、次に試験力を加え、再び初試験力に戻したとき、前後2回の初試験力における圧子の侵入深さの差h(μm)から硬さ算出式で求めます。

初試験力が98.07Nのときロックウェル硬さといい、初試験力が29.42Nのときロックウェルスーパーフィシャル硬さという。なお圧子の種類、試験力および硬さ算出式の組合せに固有の記圧を設けてスケールといいます。なおJISではスケールまたは硬さについて規定しています。

試料の硬さと最小厚みの関係図

ロックウェル硬さの種類

| スケール | 圧子 | 試験力(N) | 用途 |

|---|---|---|---|

| A | ダイヤモンド | 588.4 | 超硬合金、薄鋼板 肌焼鋼 鋼(100 HRB以上~70 HRC以下) |

| D | 980.7 | ||

| C | 1471 | ||

| F | 直径1.5875 mm球 | 588.4 | 軸受けメタル、焼鈍銅 黄銅 硬アルミ合金、ベリリウム銅、リン青銅 |

| B | 980.7 | ||

| G | 1471 | ||

| H | 直径3.175 mm球 | 588.4 | 軸受けメタル、砥石 軸受けメタル 軸受けメタル |

| E | 980.7 | ||

| K | 1471 | ||

| L | 直径6.35 mm球 | 588.4 | プラスチック、鉛 |

| M | 980.7 | ||

| P | 1471 | ||

| R | 直径12.7 mm球 | 588.4 | プラスチック |

| S | 980.7 | ||

| V | 1471 |

ロックウェルスーパーフィシャル硬さ試験機の種類

| スケール | 圧子 | 試験力(N) | 用途 |

|---|---|---|---|

| 15N | ダイヤモンド | 147.1 | 浸炭、窒化等 の鋼の薄い表面硬化層 |

| 30N | 294.2 | ||

| 45N | 441.3 | ||

| 15T | 直径1.5875 mm球 | 147.1 | 軟鋼、黄銅、青銅等の薄板 |

| 30T | 294.2 | ||

| 45T | 441.3 | ||

| 15W | 直径3.175 mm球 | 147.1 | プラスチック、亜鉛、軸受け合金 |

| 30W | 294.2 | ||

| 45W | 441.3 | ||

| 15X | 直径6.35 mm球 | 147.1 | プラスチック、亜鉛、軸受け合金 |

| 30X | 294.2 | ||

| 45X | 441.3 | ||

| 15Y | 直径12.7 mm球 | 147.1 | プラスチック、亜鉛、軸受け合金 |

| 30Y | 294.2 | ||

| 45Y | 441.3 |

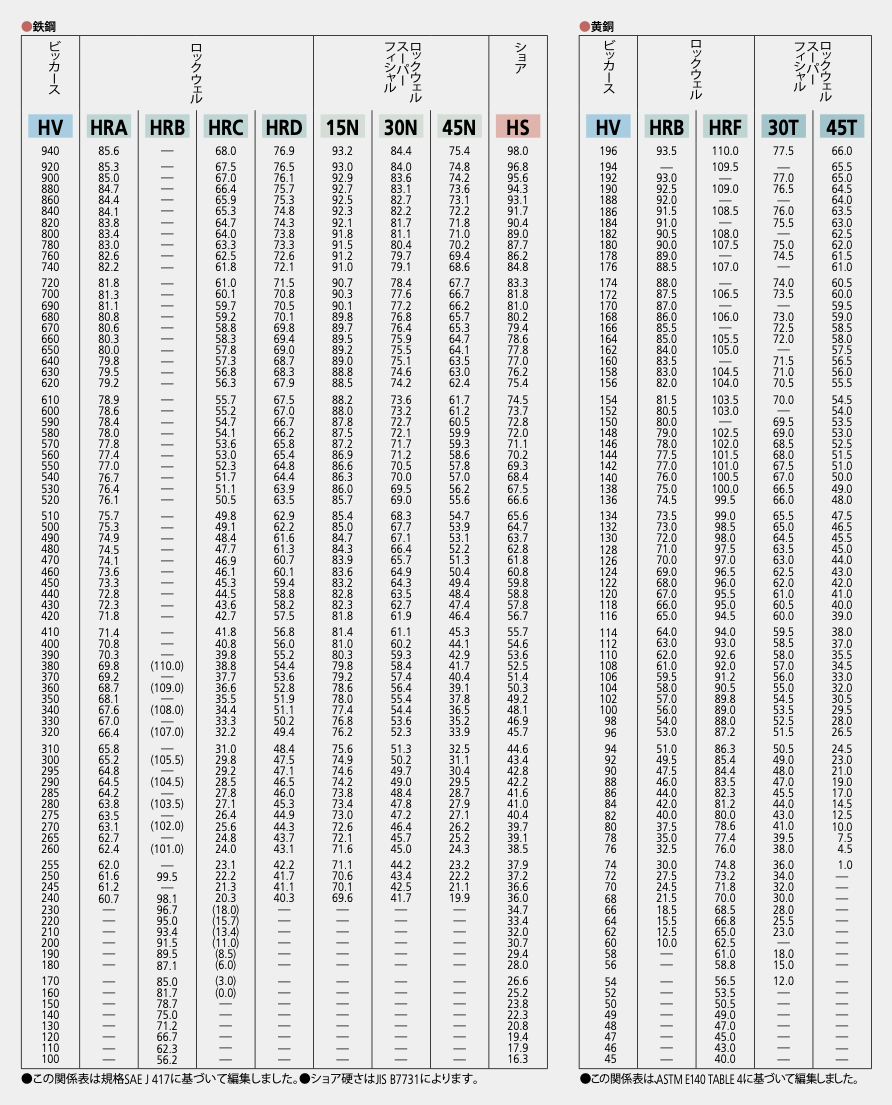

硬さ関係表

金属に関しては、様々な工業規格により異なる硬さ値間で換算がおこなえるテーブルが示されています。

正確な結果は、あくまでも各試験機によるものを基準として考えてください。